新型コロナウイルス感染症の対策緩和に政府が舵を切る中、どの対策を止め、どの対策をこれから続けていくのか議論がある。

BuzzFeed Japan Medicalでは京都大学大学院医学研究科教授の理論疫学者、西浦博さんの協力の下、5人の感染症の専門家(坂本史衣さん、小坂健さん、矢野邦夫さん、岡部信彦さん、西浦さん)に対策の評価を行ってもらった。

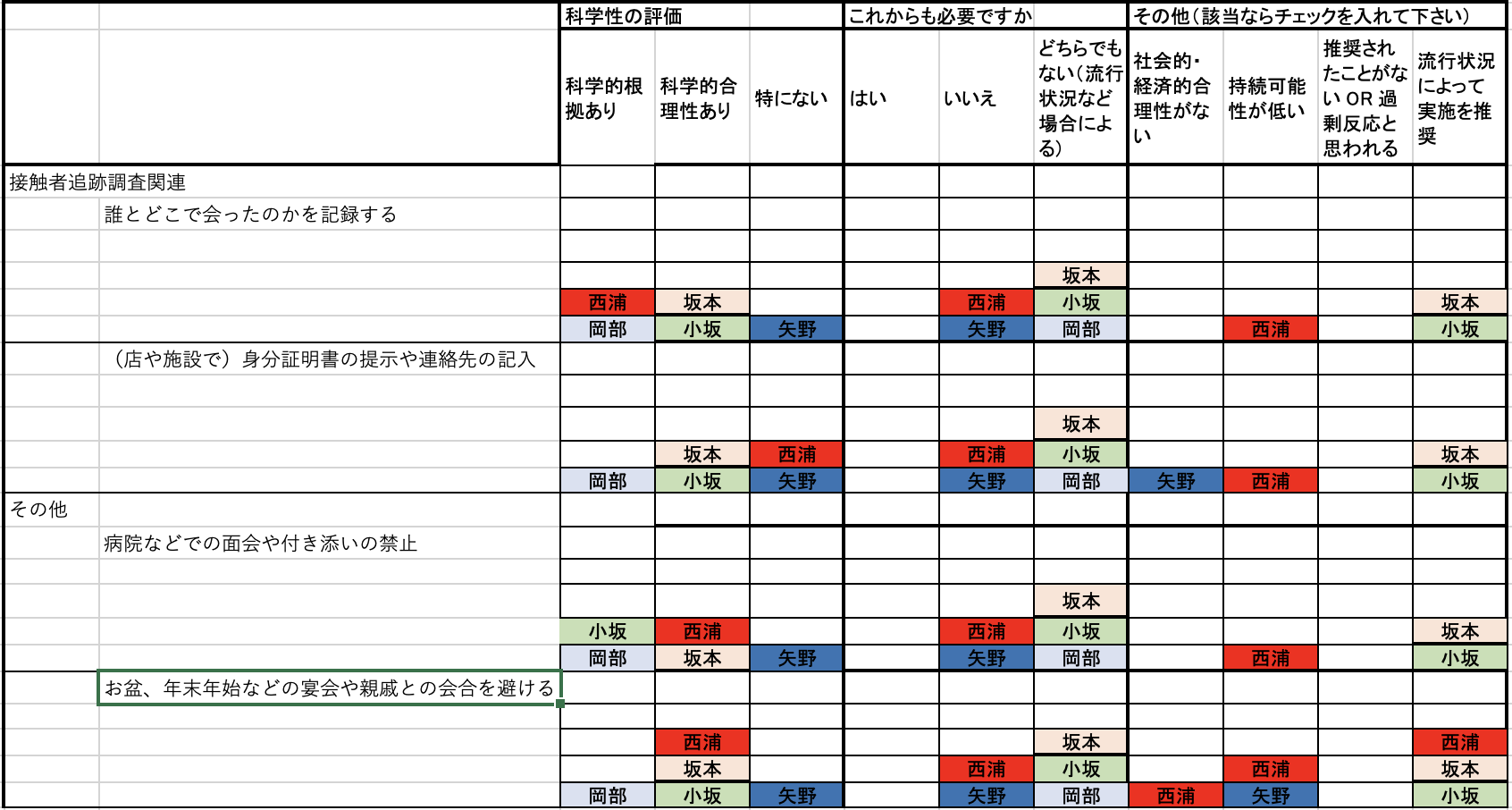

第6弾で議論するのは、流行初期に熱心に行われていた「接触者追跡調査」についてだ。

※取材は2月上旬に行い、その時点の情報に基づいている。取材した順番に掲載している。

共通の質問に5人の専門家が回答

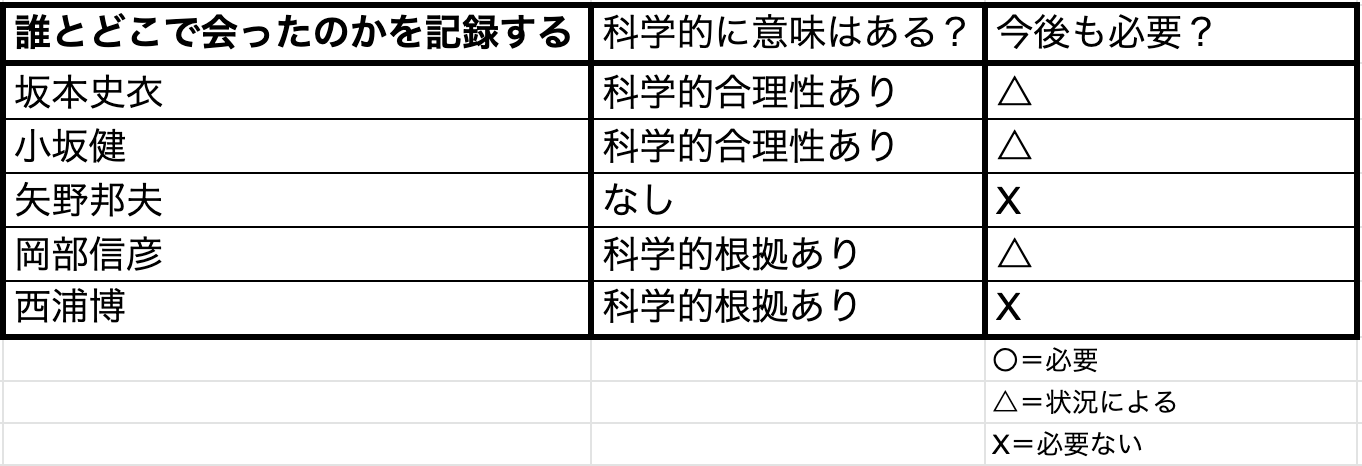

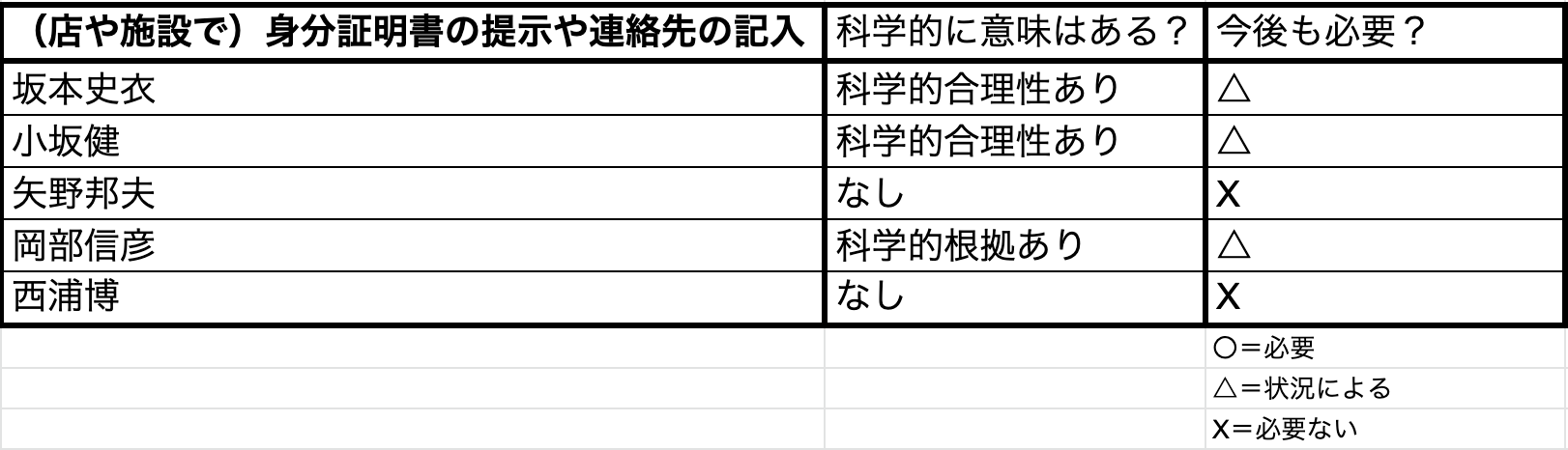

5人の専門家に、以下の2項目の接触者追跡調査の対策について尋ねた。

- 誰とどこで会ったのかを記録する

- (店や施設で)身分証明書の提示や連絡先の記入

この2項目について、

・科学的に意味はあるか

・これからも必要か

・その他当てはまるものがあれば選択

(社会的・経済的合理性がない、持続可能性が低い、推奨されたことがないか過剰反応、流行状況によって実施を推奨)

を回答してもらい、その回答に基づいてインタビューした。

【協力専門家】

西浦博さん(京都大学大学院医学研究科教授)

坂本史衣さん(聖路加国際病院、QIセンター感染管理室マネジャー)

小坂健さん(東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学教授、医師)

矢野邦夫さん(浜松市感染症対策調整監、浜松医療センター感染症管理特別顧問)

岡部信彦さん(川崎市健康安全研究所所長)

接触者調査に労力を注ぎ込む時期ではない

感染管理に詳しい聖路加国際病院、QIセンター感染管理室マネジャーの坂本史衣さんは、接触者の追跡調査については科学的合理性があるが、今後は続ける必要はないとする。

「流行初期は病原性が比較的高く、未知のことが多かったこともあり、接触者を見つけて二次感染を防ぐことが大事でした」

「でも、現在主流のオミクロンは伝播性が高く、発症間隔も短いので、追跡が困難なうえ、既感染やワクチンや治療薬で重症化を避けられる可能性が高くなっている。接触者調査に労力を注ぐ意義は薄くなりました」

ただし、今後、ウイルスの性質が悪い方向へ変わった時は必要になるかもしれないとも言う。

「接触者を早期に洗い出して隔離する必要のある病原性の高い変異株が出現したような場合は、また必要になるかもしれません」

店や施設での身分証明書の提示や連絡先の記入については、「今の状況ならいらないと思います。それをやったところで感染拡大を抑制するのは困難」とする。

「追跡調査もデジタル化を」

厚生労働省クラスター対策班で感染対策を検討してきた東北大学大学院歯学研究科国際歯科保健学教授で医師の小坂健さんは、接触者の追跡調査についてはこう評価する。

「流行初期は大事でしたし、COCOA(新型コロナウイルス接触確認アプリ)がちゃんと機能していくれれば、それだけでいいと思います。今は保健所が労力を費やす意味はなくなっています」

「ただし、接触者の追跡調査で感染者を減らした、というエビデンスはたくさんあります。流行状況やウイルスの性質の変化でまた必要になるかもしれないので、デジタル化をきちんと進めておいた方がいいと思っています」

「今は接触者調査は意味がない」

浜松市感染症対策調整監で浜松医療センター感染症管理特別顧問の矢野邦夫さんは、「誰とどこで会ったのかを記録する」「(店や施設で)身分証明書の提示や連絡先の記入」は、今ではどちらも科学的な意味はないし、今後はやらなくていいとする。

「こんなにエアロゾル感染が多いとどこで感染したかわからず、追跡調査自体が無理です。無理なものを続ける必要はありません」

接触者の追跡調査は今後も大事

川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんは「誰とどこで会ったのかを記録する」「(店や施設で)身分証明書の提示や連絡先の記入」について、「科学的根拠はある」とする。

そして、オミクロンが主体になった今も、流行状況などに応じて行ったほうがいいと言う。

「たとえば高齢者施設や、最初に感染者が出たところではやはり接触者の調査はやったほうがいいです。大流行になった時でも重点的な調査は必要だと思います。今後新しいウイルスが入ってきたような時もやったほうがいい」

「しゃにむに全員にやることには反対ですが、流行に応じて肝心なところでは今後もやったほうが良い対策で、『原因追求』『再発防止』の意味で疫学的には重要な意味があります」

接触者追跡調査はオミクロンでも意義はあるが...

京都大学大学院医学研究科教授の理論疫学者、西浦博さんは、「誰とどこで会ったのかを記録する」ことは科学的根拠があるとしつつ、今後は必要ないと判断した。

「ワクチン接種の進展やウイルスの疫学的特性の変化で感染源がわかりにくくなったのは事実です。でも感染者数を下げるつもりなら、この対策は行われるべきものです。でも、感染症法上の5類になるということは、接触者を追跡しないと決めたことに対応しているものと思います」

「オミクロンで接触者追跡調査がダメになったかというとそうではありません。それなりの有効性は保ち続けています。6波、7波もふりかえり分析をしていますが有効だったという結果が出ています」

「(店や施設で)身分証明書の提示や連絡先の記入」は科学的根拠はないとする。

「そもそもこの対策がお店で機能してきたのか疑問です。格好だけ整えるために記入させていた可能性もあります。誤解を恐れずに言うならば、一部では保健所ごっこ的な状況になっていたと考えられ、この取り組みを統一的にコントロールできないとすると、倫理上の観点から継続されなくても仕方ないと思います」

(続く)