芸大生たちの常識にとらわれない、想像を超えてくるレポートが話題です。

京都市立芸術大学で教授を務める田島達也さん(@tajimaxG)が、自身の授業で課したレポート作品をTwitterに投稿したところ、7300回以上リツイートされ、1.2万を超える「いいね」が集まりました。

リプライ欄では「天才たちの遊び心が満載で楽しい」「こんな素敵な学校通いてぇ…」「こんな授業は誰しもが憧れますね」と大きな反響が寄せられています。

今年も「画家の手紙・日記を読む」授業のレポートとして、自由に手紙を書いてもらった。内容は日々考えてることや印象深い出来事などさまざま。そして今年も芸大らしく意表をつく形式の手紙があった。1人で見てるのが勿体無いので、本人の了解貰って、そのごく一部を紹介したい

江戸時代の絵画から近代の日本画を専門とする田島さん。自身が以前から担当する「画家の手紙・日記を読む」という授業で、今年も自由に手紙を書いてもらうレポート課題を出したところ、芸大らしく意表をついた形式の手紙が数多く集まる形に。そこで「一人で見てるのがもったいないので」と、学生たちの許可をとった上で一部の作品をTwitterで紹介することにしたそうです。

“発想が天才すぎる”ユニークな作品たち

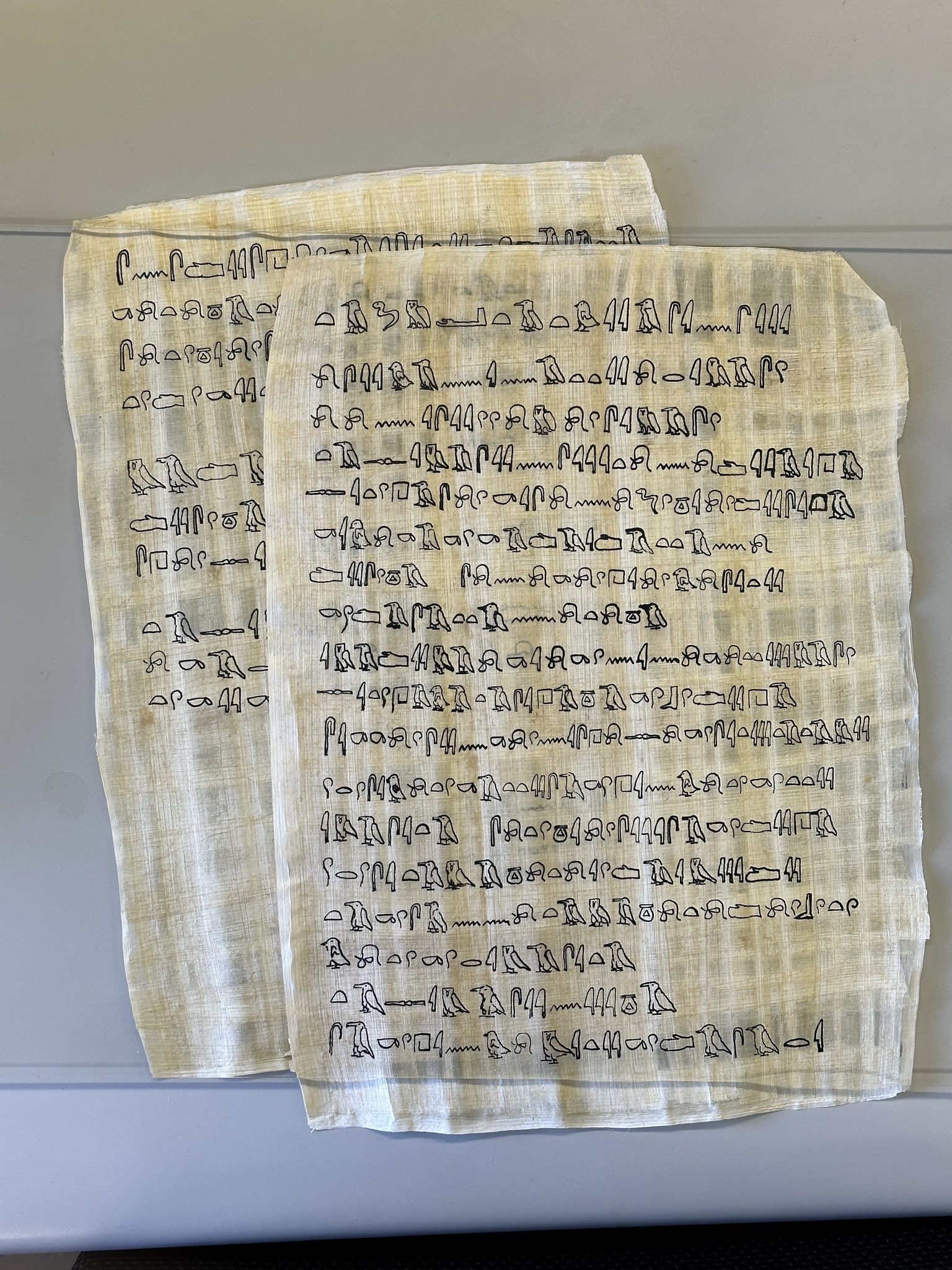

1.パピルスにヒエログリフで…

「去年は木簡に万葉仮名で書いてきたのがいた」と授業で言ったところ、なんと今年は、パピルスにヒエログリフで書いてきた学生が!

田島さんも思わず「読めねえ。このまま行くと来年は楔形文字か」ともらします。

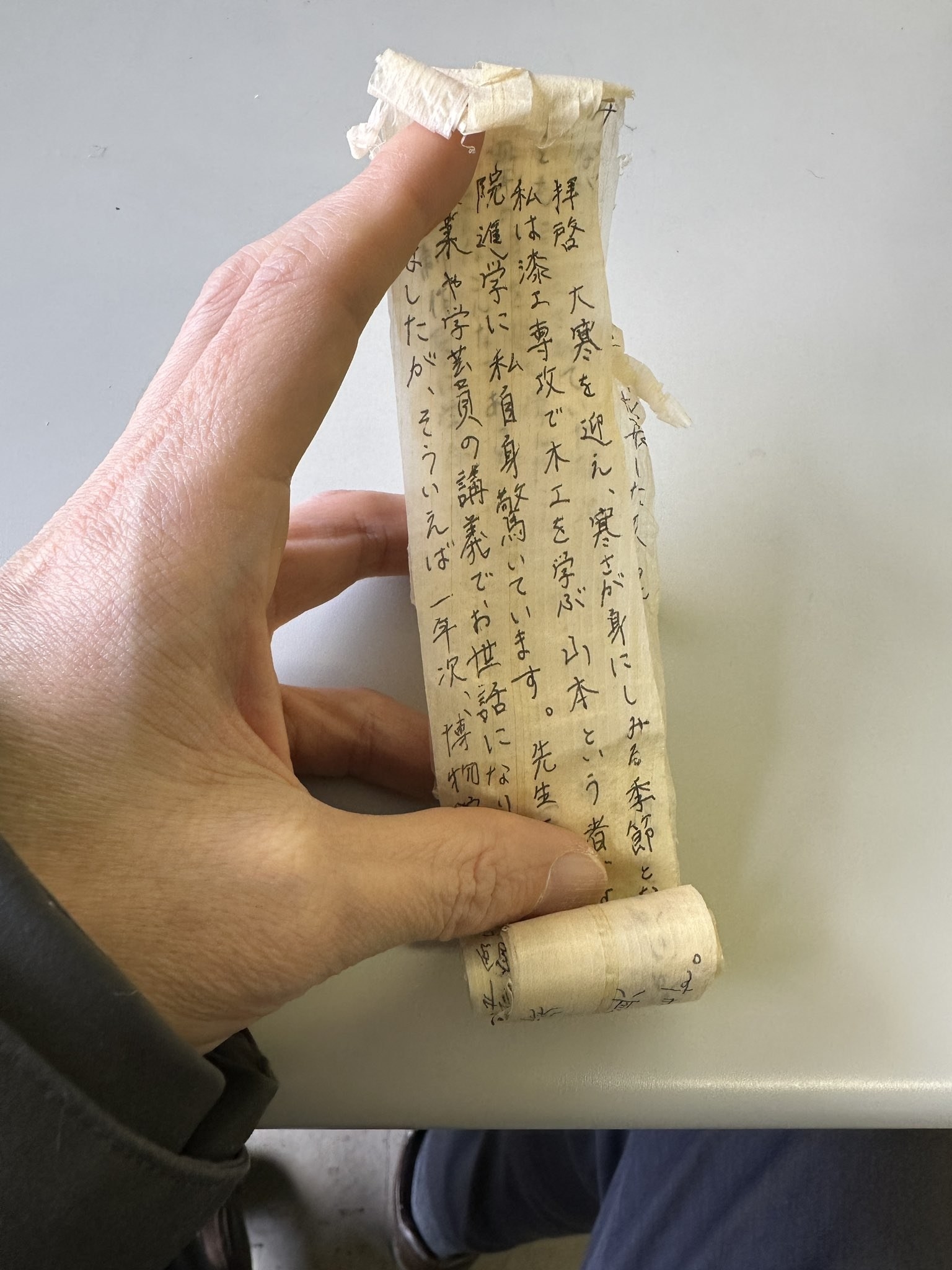

2.紙より薄く削ったカンナ屑に⁉︎

こちらは木工が専門の学生による作品。紙より薄く削ったカンナ屑に書かれています。とても薄く艶やかに削れていて、ヒノキのいい香りもするとのこと。しかし、「ああっ、でも開くたびに崩壊していく」ととても繊細な作品のようです。

4.手紙なのに和菓子⁉︎

卵の殻に綺麗な絵が描かれており、ご丁寧に鳥の巣のような感じで届けられたというこちらの作品。手紙は茶色い卵の中に小さく丸めて入れられていました。

田島さんも「この授業なんかにこんなに手間かけて大丈夫?って心配になった」と思うほど丁寧に作り込まれた作品です。

3.卵の殻の中に!

なんとこちらは、この授業が終わってしまう寂しさを、百人一首の「山里は冬ぞさびしさまさりける人目も草も枯れぬと思へば」になぞらえて、「ふゆごころ」という菓銘をつけた創作和菓子(の写真)。

作者の学生は日本画専攻ながら和菓子づくりにはまって、和菓子の公募展にも入選したツワモノなんだそう。

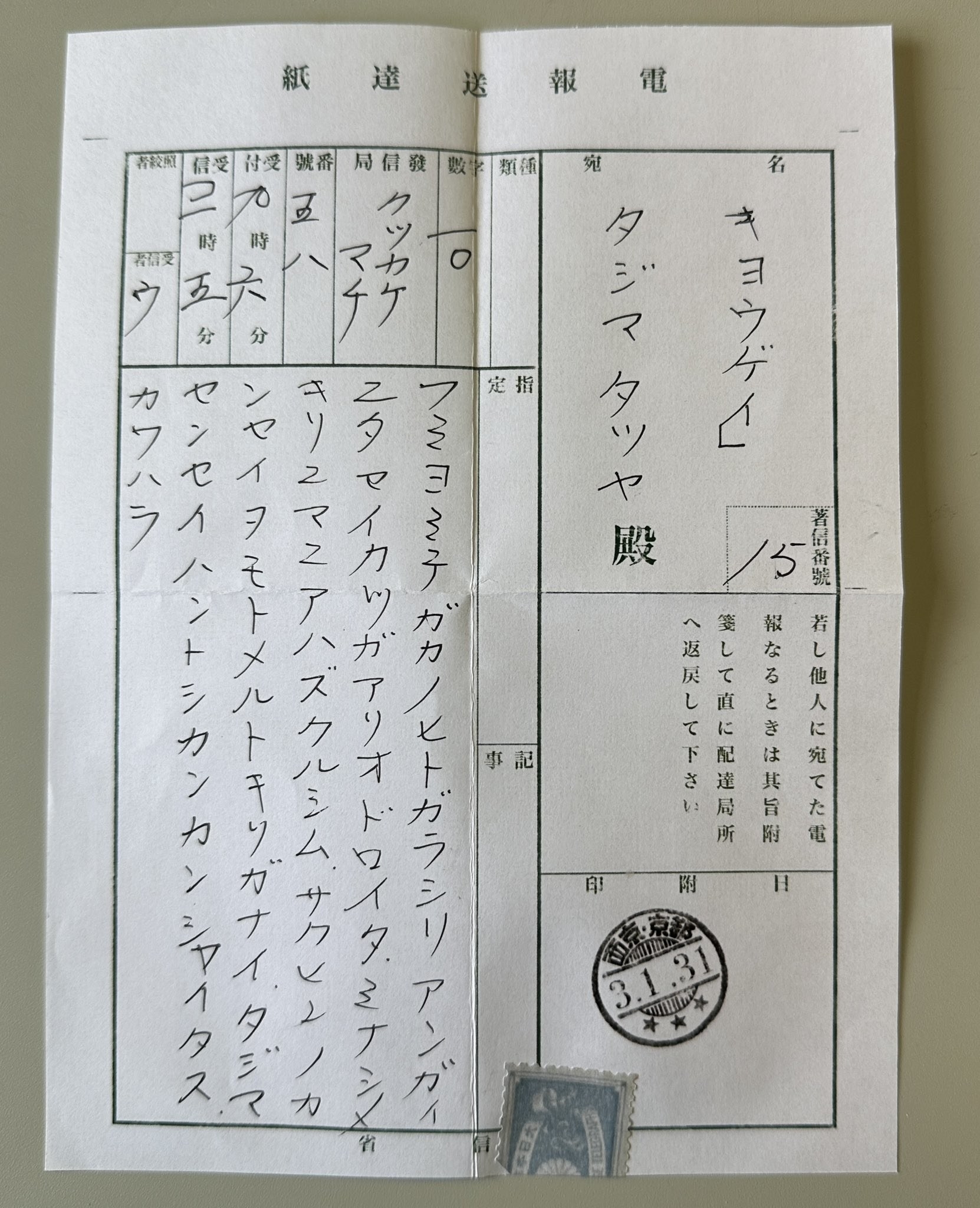

5.一見素っ気ない感じの電報。しかしよく見てみると…?

凝った手紙が多く届く中、一見素っ気ない感じの電報がありました。しかし、よく見ると戦前の電報書式になっています。

下に見える電信切手は別にプリントして、切り抜いて貼ってあり、消印には現在に合わせた文字が入れてあります。カタカナも昔の人の書体をまねて書かれているそうです。「シンプルな電報に擬態したこだわりの一品だった」と田島さんも評価しています。

BuzzFeedは投稿者さんに話を聞きました。

――「今年も」とありますが、この課題はいつ頃から行っているのでしょうか?

この授業自体は10年以上前からあるのですが、レポートを「手紙」という形式で課すようになったのは2017年頃だったと思います。初めのうちは普通に紙に書いた手紙だったのですが、オリジナルの絵はがきとかちょっと変わったものが出てきて、それを私が面白がって翌年の授業で話すと、またさらに変なものが出てくる、というサイクルでエスカレートしてきた感じです。

どう見ても美術作品としか思えないようなものまでやってくるに至って、これは私一人で見て終わりでは、この作品(レポート)にかけた情熱に申し訳ないと思い、Twitterで紹介するに至りました。それが2020年だと思います。以後は学生もわかっていて、美術展覧会のような状況となっています。

「人と違うことをやりたい」という芸大生の気質と、教師の方も「面白ければ何でもあり」という芸大の雰囲気のなかでできあがってきた感じです。

実際にうちの大学はいろいろユルくて、授業そのものが学生の提案で作られたりします。日本海から京都まで徒歩で歩いて昔の海産物の輸送を実感する「鯖街道を歩く」などは本当に歩くのがメインの授業ですが、学生の希望からできたものです。

私がやっている別授業「和菓子の文化史」も学生が京都の和菓子を食べたいというので、ただ和菓子を買ってきて食べるというところから始まりました。

――この課題は具体的にどのようなお題で、どれくらいの制作期間を設けられているのでしょうか。

レポートは、昔の画家の心の一端に触れて生まれた、学生の気持ちを何でも自由に表現してほしいということでやっています。だからTwitterでも書いているように、普通の手紙で全然OKなのですが、芸大生にとっては普通じゃない方が逆にやりやすいんですね。

制作期間ですが、授業の最初ところから、レポートは「手紙」だということは説明しています。正式に学期末レポート課題を伝えるのは1カ月前くらいです。でもたぶん多くの学生はギリギリに作っていると思います。

――田島さんはどのような意図で毎年この課題を出されているのでしょうか?

画家の手紙や日記には、作品を見ているだけではわからない画家の生活や苦しみ、怒りなどが表現されています。それを知ることは一義的には美術の歴史という学問を学ぶことではありますが、同時に現代の作家である学生たちに、過去の有名な画家たちも、物作りにかける思いや苦しみは自分たちと通じることを知ってほしいという気持ちが込められています。そして作品制作がつらいのは自分だけじゃないので頑張ってほしい、という私からのエールでもあります。